第39回 藤岡智子さん

私の稲門時代

2004年 第一文学部卒業 藤岡智子

私は2000年に早稲田大学第一文学部に入学、史学科考古学専修へ進み、4年で卒業した。つい最近、卒業20年の案内があったから、もう卒業して四半世紀近いことになる。自分で言うのも変だが、大学生までは真面目に勉強していたと記憶している。

将来は考古学者になりたいと小学校の卒業文集で書いたときから、私の進路は決まっていた。考古学を学ぶことができる大学に進学することが、その後の私の目標となっていた。高校でも進路相談に迷いなく答え、定期試験も頑張って勉強し、晴れて早稲田大学の指定校推薦を勝ち取ったのである。人生で華々しい時代の一つと言えよう。

4月1日の入学式でまず驚いたのが、サークル勧誘活動であった。早稲田キャンパス内は芋の子を洗うような状態。歩くだけで、10枚以上チラシをもらっただろうか。一緒に入学式に来てくれた父親にも見境なく配っていたようであるから、配る側も一種のお祭りだったのかもしれない。

「考古学サークルに興味ありませんか?」そのチラシには「考古学研究会」、はにわの絵。私は秒で入会を決めていた。ただ期待の先に案内されたのは、薄暗い6号館の地下。当時もサークルの部室確保は課題となっていたが、わが考古学研究会は、大部室(集会)、裏部屋(ゲーム、麻雀)、収蔵庫(機材や報告書)のなんと3箇所も部室を持っていた。部室は鍵さえあれば出入り自由で、講義の合間に行くと、わせ弁の「とりから」を食べる先輩、「不毛!」を合言葉にゲームに励む同期、なんだかんだ居心地の良い空間だった。残念ながら考古学研究会では発掘調査を実施していなかったため、テーマを決めてその内容を発表し、先輩からダメ出しされるというインドアな活動が主だった。しかし、早慶戦の応援や合宿と称して大阪USJへ遊びに行くなど、サークルに入ったおかげで、社会経験もたくさんできた。

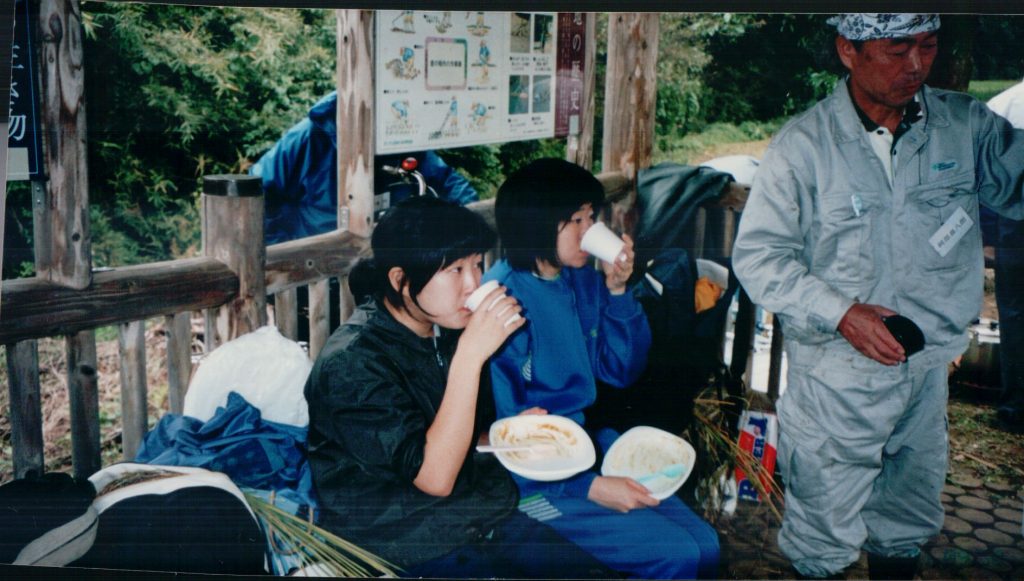

写真左:考古学実習で土器の測量をしている。一番左が筆者 写真右:田植えの収穫時。左手前が筆者

話を戻すと、当時、マイルストーンという情報誌があったため、周囲は単位を取りやすい科目を選んで履修していたように思う。私はと言えば、登録できる上限まで講義を履修し、1限から4限まで授業を詰め込んだ。戸山キャンパスから早稲田キャンパスまで走って次の講義に出ることも多かった。

2年次に考古学専修へ進んでからは、より学生生活が楽しくなった。とくに考古学の講義のなかでも実習が楽しかった。土器の実測には、マーコやキャリパーを使う。戸山キャンパスでは坂道の測量もした。また、所沢キャンパスの付近に田んぼがあり、古代米を育てて土器で炊飯実験をしたり、土器の野焼きもしたりした。逆に机上講義は先生の思い出話が多く、考古学をやるにはお金が必要だなあというのが正直な印象であった。

3年次にもなると専門分野を選択する時期が来る。当時、早稲田では吉村作治先生が有名で、先生は私が考古学に憧れるきっかけでもあった。しかし、吉村先生のエジプト考古学は、華で人気もあり、何となく私は肌に合わず、日本考古学を選択した。日本考古学では、縄文土器や古墳をやりたがる人が多く、私は研究者が少ない分野をやりたかった。そんなこんなでたどり着いたのが北海道の続縄文時代の考古学であった。第二外国語がロシア語だったことも一つの理由かもしれない。幸い、北方考古学が専門の先生がいたため、卒業論文の作成に当たり大変お世話になった。

4年次の夏休みは先生の紹介状を携えて、札幌の博物館へ行った。ところが博物館の方は、私の卒論計画書を見るなり、「あなたは何をしたいのか」と吠えた。優しく迎えてくれると思っていた私の頭は真っ白になり、そこで一気に目が覚めた。半べその私に、博物館の方は色々と指導してくださった。それから数日は博物館にこもり、文献や資料収集に励んだおかげで、無事に卒論を出し、卒業することができた。

さて就職はと言えば、就職氷河期真っ只中。私は早々に修士課程への進学を決めており、同期が何社も入社試験に落ちて肩を落とすのを見てきた。自分には、競争社会の中で戦う勇気もなかったのかもしれない。ただ、もっと考古学を学び、考古学者になる夢を叶えたい気持ちも強かった。親には学費を自分で負担することを条件に進学を認めてもらった。期待と不安を抱えての卒業となった。

充実したキャンパスライフであったが、アルバイトも色々経験した。塾講師に始まり、デパートの和菓子売り場、大学生協の食堂、大学近くのハンバーガー屋さん、中華料理のホール、試験監督など。社会の一面を経験でき、良かったと思っている。

続いての修士課程の2年(3年)も充実の日々であった。が、紙面の都合上、次の機会を待ちたい。