第35回 友田哲夫さん

オン・ザ・サニーシェードサイド・オブ・ザ・ストリート(通りの陽が当たらないところで)〜

1982年第一文学部演劇専攻卒業 友田哲夫

「私の稲門時代」というお題でその時代にスポットライトを当てる何かが私にあるのだろうか。「稲門」という固有名詞を記すことさえ気恥ずかしく、書き出しから悩んで固まってしまった。

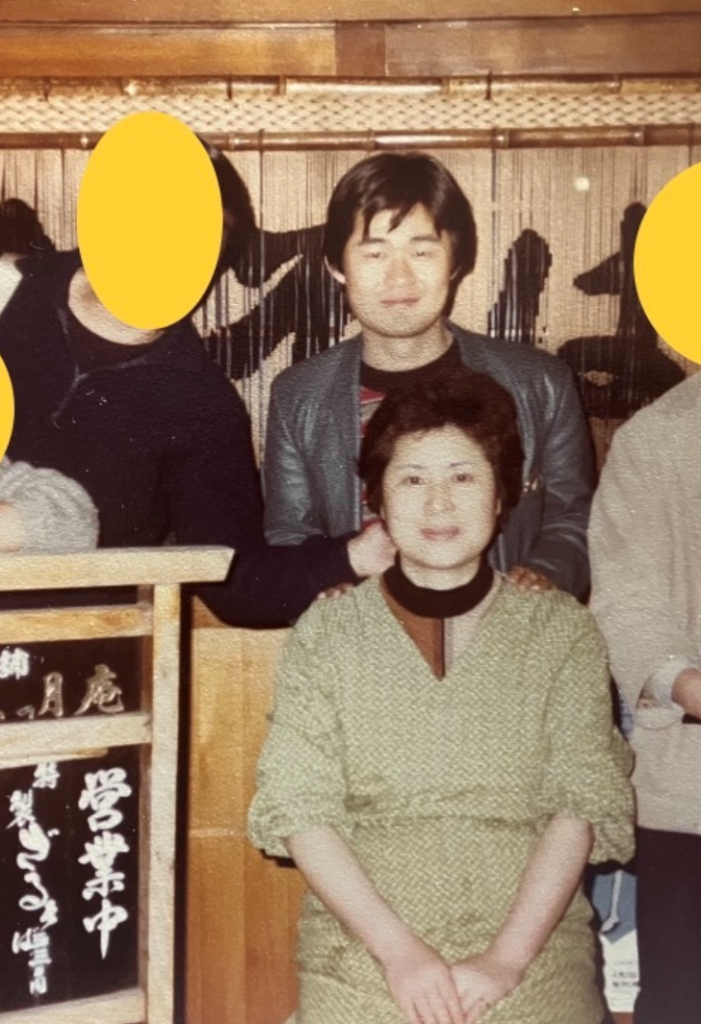

私が早大第一文学部に入学したのは1977年。当時私の世代は「ビートルズ世代」や「全共闘世代」に遅れて来た「シラケ世代」と言われ、「四無主義(無気力、無責任、無関心、無感動)世代」とも揶揄された。時代はなんとなく反体制から軽チャー路線への転換期ともいうべき雰囲気だったと思う。私は早大受験合格が最大の目標だったので、「サクラサク ワセダ イチブン オオクマワラウ オメデトウ」の電報を受け取ってから暫くの間は、大学で何をしたいのか次の目標を見出せず彷徨っていた。私は五木寛之「青春の門」や加藤諦三早大社会学教授の著書に影響を受け、出生地福岡から上京した下宿出稼ぎ組だが、同級生の7割は関東の自宅通学組だった。友人達にはモダンジャズ研究会やロッククライミングといった早大公認のバンドサークルで悠々と音楽活動をしている者やドストエフスキーやヘンリー・ミラーを語る海外文学愛好者、ランボーを信望する詩人、映画監督を目指す行動派がいて、いつも三朝庵や珈琲館(やかた)に入り浸っていた。構内には革マル派や民青等のアジ看板が至るところに立てかけてあった。音楽や文学の素養がないノンポリ学生の私はなかなか大学に馴染めず学業そっちのけでバイトばかりしていた。

そんな中で当時人気を博していたアングラ小劇場の公演に惹かれるようになっていった。寺山修司「天井桟敷」、唐十郎「状況劇場」、鈴木忠志「早稲田小劇場」、劇団「つかこうへい事務所」、串田和美・吉田日出子「オンシアター自由劇場」、石橋蓮司・緑魔子「第七病棟」等の公演を観て回った。なかでもミュージカルに夢中になり、東由多加「東京キッドブラザーズ」に憧れて、文学部スロープ下に部室があった早大ミュージカル研究会に所属。上級生に黒岩祐治氏やラサール石井氏がいた。そのうち舞台に立ちたい衝動に駆られ、駒大の演劇集団とともにミュージカル劇団に参加しその立ち上げ公演に出演した。また、多くの早稲田の劇団が稽古場に使用していた6号館屋上アトリエ(通称:鳩小屋)でダンスレッスンに通った。並行して有名劇団のオーディションを受けたが夢は叶わず、巷の小劇団に所属し芝居の稽古にも励んだ。当時流行った「モラトリアム人間」の如く、演劇に関わる活動を続けたいという欲求を満たすだけの生産性のない日々が続き、専門課程には進めず友人5人とともに留年となった。

留年中、夏にアメリカに渡航し、シアトルからソルトレークシティ、シカゴ、ニューヨークまで長距離バスを乗り継いで移動し、1か月ほどブロードウェイミュージカルを観て回り、復路もニューオーリンズや南部各地を長距離バスで横断して西海岸LAに辿り着く40日間の1人旅を経験した。

これを契機とし、講義出席回数を増やして4年生から演劇専攻に進級することができた。坪内逍遥にはじまる日本の演劇(新劇)を学問として学ぶようになり、5年生の1982年(早大創立100周年)、なんとか卒業に至ったデラシネ(根無草)の稲門時代だった。

2022年(大隈重信没後100周年)、早稲田大学日本橋キャンパスに異世代、異文化交流による思考の多様性を謳ったシニアカレッジが開学した。来年度合格を果たし、「新たな私の稲門時代」に進むことが今の目標である。

〜フォー・ザ・サニーサイド・オブ・ザ・ストリート(通りの陽が当たるところへ)

*添付写真の三朝庵の女将さん(1982年当時)は有名人と理解し顔を塗り潰していません。2018年閉店となったこともあり個人情報の漏洩には当たらないと思います。