第36回 小林真二さん (朝霞稲門会)

私が早稲田大学に入学したのは、昭和54年(1979年)の春、約46年前のことです。私は早稲田実業から推薦で、教育学部社会科地理歴史専修に入学しました。本当は商学部に行きたかったのですが成績が足りず、教育学部社会科社会科学専修を希望しました。推薦が確定するのは1月とのことだったので、冬休みはアルバイトをしていました。私の父は工場を経営していたので、私がよそで働くことを嫌っていたので、母にも内緒で「図書館に行っている」と嘘を言ってアルバイトをしていました。しかし冬休みのアルバイト中に、学校から「すぐ学校に来る様に」と家に連絡がありました。私がアルバイトから家に帰ると、母から「あなたはどこへ行っていたの?」と言われ、「アルバイトをしていました」と白状し、大変叱られました。その時の学校の担任の先生からの連絡は、当時の青木茂男校長先生(早稲田大学商学部教授)が「教育学部の地理歴史専修なら推薦できます」とのことでした。私は推薦テストを世界史で受けていて、世界史が好きだったので「お願いします」と伝え、早稲田大学への推薦が決まり、入学しました。入学式には、高校時代の学ランに早稲田大学のボタンを母に付け替えてもらい出席しました。

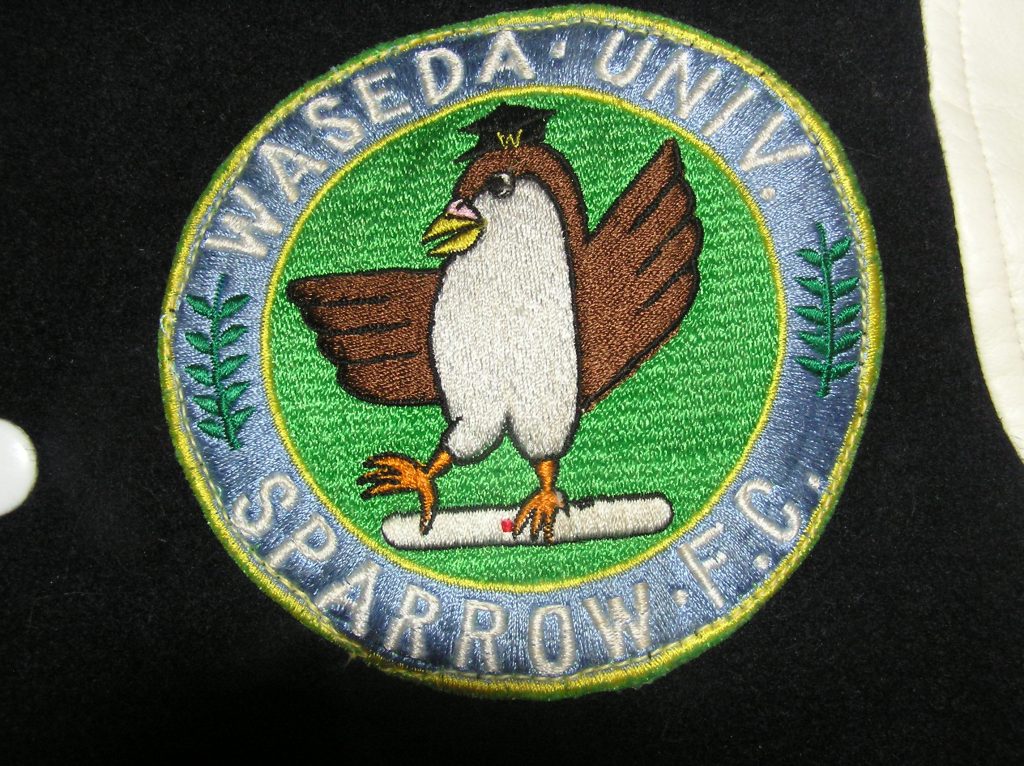

麻雀仲間と作ったスタジアムジャンパー❶ 麻雀仲間と作ったスタジアムジャンパー❷

入学した地理歴史専修は、生徒が約130人、全部で3クラス、『G1、G2、G3』とそれぞれ名前が付けられていました。私はその中で『G2』というクラスに所属しました。『G2』は総勢42人のクラスで、女性が13人、また早実からは私を含め5人がいました。『私の稲門時代』は、この『G2』というクラスの仲間と過ごした時間のことであるので、これから思い出深いことをいくつか書いていこうと思います。

入学しては、まず春の早慶戦。確か15人位で神宮球場周辺に泊まり込んでの酒盛り、そして翌日野球の応援。夜は『クラスコンパ』というのを高田馬場の早稲田通り沿いのお好み焼き屋『水車』で実施。泥酔し、夏目坂の中腹にある友達のアパートにみんなでなだれ込みました。この約一日半のできごとから、クラスの仲間との絆が始まりました。後に、何故かその仲間は皆、麻雀好きであることが判明しました。その仲間で4年間、麻雀三昧の生活をしました。夏は湘南へ海水浴に行き、こたつを持参して浜辺で麻雀をしたこともありました。先程、我が家はよそでのアルバイトが禁止されていたと述べましたが、1年から3年間、夏休みの約2週間に、仲間と3人で西伊豆の雲見温泉の『道づれ荘』という民宿でアルバイトをしていました。この時は、母だけには本当のことを話して、父には「友達の田舎に遊びに行っている」ということにしていましたが、私の父は細かいことは気にしないのでうまく丸め込むことができました。また、暮には仲間と『晴海の見本市会場』でお歳暮のアルバイトをしていました。その帰りにも『バイト代争奪麻雀』をしていました。仲間の一人に横浜の山手町から来ていた佐保田君がいました。佐保田君一家は、元町商店街の上にある『日産自動車の寮』に管理人として住んでいました。「日産自動車の社員研修が無い時ならいつでも泊まりにおいで」と言ってくれたのでよく泊まりに行き、夜ご飯をご馳走になった後、徹夜麻雀をさせていただきました。ということで、『私の稲門時代』は麻雀とは切っても切れない関係でした。麻雀のことばかり書いてもいられないので次は簡単に勉強の話。私は、卒論指導を当時はまだ助教授でもなかった『室潔(むろきよし)』先生にお願いしました。室先生は、私が1年生の時の必修科目で『外国史概説』という授業を受け持っていました。麻雀が過ぎたのか、私はその『外国史概説』の単位を落としてしまいました。私はその室先生に卒論指導を仰ぐことに決めたところ、友達に「お前、よく室を選んだな」と言われました。でも先生は私たちに色々と面倒を見てくれました。在学中はよく『大隈庭園』で昼食をご馳走してくれました。私たちが卒業した数年後に室先生は教授になり、その後も私たちゼミの卒業生を呼んで大学近くのふぐ料理屋『若竹』に、2次会では早稲田大学のサロン『永楽倶楽部』に連れて行ってくれることもありました。今年の3月には、『八幡鮨』(※『若竹』廃業の為)に約30人程を呼んでご馳走してくれました。恩師とは有り難いものです。その宴席の最後に室先生は『AIは、学習はできるが学問はできない。学問ができるのは人間だけ。学問は、問いを発見すること』と仰っていました。

ということで『私の稲門時代』は『G2』の仲間、麻雀、仲間とのアルバイト、恩師との出会いと、とても楽しく過ごしました。

※小林真二 昭和36年(1961年)1月31日生まれ、現在64歳。昭和58年(1983年)卒業。

※2013年4月に、朝霞稲門会の会報『都の西北』に『私の学生時代』として書いたものを、この度修正および加筆して寄稿させていただきました。